- 讀紅巖有感 推薦度:

- 讀《簡愛》有感 推薦度:

- 讀童年有感 推薦度:

- 讀《正面管教》有感 推薦度:

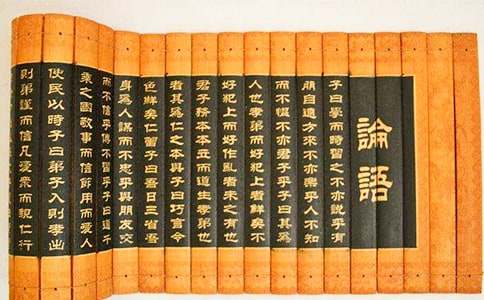

- 論語讀后感 推薦度:

- 相關(guān)推薦

讀《論語》有感1500字-讀后感

當(dāng)品讀完一部作品后,相信大家一定領(lǐng)會了不少東西,寫一份讀后感,記錄收獲與付出吧。那要怎么寫好讀后感呢?下面是小編整理的讀《論語》有感1500字-讀后感,歡迎閱讀與收藏。

我們每天都在學(xué)習(xí),卻很可能不曾認(rèn)真思考過什么是學(xué)習(xí),又是為什么而學(xué),有人認(rèn)為,學(xué)習(xí)是學(xué)習(xí)者把外界知識內(nèi)化來提升自我的過程,也有人認(rèn)為學(xué)習(xí)就是收集、積累各種信息,并進(jìn)行思考,可孔子認(rèn)為:好仁不好學(xué),其蔽也愚。這些不同的觀點,也引起了我對學(xué)習(xí)的思考。

孔子認(rèn)為,學(xué)習(xí)必須有明確的目的,重點在于學(xué)以致用。孔子說:德之不修,學(xué)之不講,聞義不能徙,不善不能改,是吾憂也。意思是說,品德不去修養(yǎng),學(xué)問不去講習(xí),聽到正義的事不能去做,有錯誤不能改正,也就是理論和實際不能結(jié)合,這才是我們憂慮的啊。由此可見,讀書的目的,不是在于死記書本,強搬硬套,而在于學(xué)以致用,在于實踐。

孔子說:“古之學(xué)者為己,今之學(xué)者為人。”這句話的意思是古人學(xué)習(xí)是自身道德修養(yǎng)的需求,今人學(xué)習(xí)則只是為了炫耀于人。古人學(xué)習(xí),是為了提升自我的道德修養(yǎng)以修身,齊家,治國,平天下,他們希望可以為了國事,為了天下,施展自己的抱負(fù),希望通過自己的一份綿薄之力,能對國家安定,天下戰(zhàn)亂貢獻(xiàn)一份力量;而處于這樣一個和平年代的我們,有多少人學(xué)習(xí)是為了國家做貢獻(xiàn),又有多少人是為了提升自己的道德修養(yǎng)才去學(xué)習(xí),想必現(xiàn)在的人們,普遍都是為了將來謀求一份好工作,每個月拿著差不多的收入,來提高自己的生活品質(zhì)罷了。

“不學(xué)禮,無以立”這句話正簡潔的顯示了學(xué)禮和修身的高度同一性,孔子說,那些不追求吃喝、不追求安適、做事勤勉而言語謹(jǐn)慎、“不遷怒,不貳過”,能接近有道德的人來匡正自己過失的君子,才能算得上是好學(xué)之士,正如孔子最喜歡的顏回一樣,“一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂”,體現(xiàn)顏回安貧樂道的品質(zhì)的同時,也體現(xiàn)出了孔子對于君子之道的高度肯定和贊揚。可見,完善品德修養(yǎng)是孔子賦予學(xué)習(xí)的一種非常重要的社會人生意義。

“學(xué)而不思則罔,思而不學(xué)則殆”,孔老夫子一言道出學(xué)習(xí)之真諦。學(xué)與思往往是相伴而行的,學(xué)習(xí)的過程中,注重反思,總結(jié)教訓(xùn)和經(jīng)驗,智慧學(xué)習(xí),體味學(xué)習(xí)中的快樂。古今能成大事者,往往能在各種各樣的學(xué)習(xí)方式中、豐富多彩的.學(xué)習(xí)內(nèi)容中,以智慧的眼光去選擇。凡是智慧學(xué)習(xí)的人往往能以自己的思維、獨特的見解去理解知識、消化知識,而不是只會一味地囫圇吞棗、死搬硬套,使得學(xué)習(xí)事半功倍。同樣,智慧學(xué)習(xí)的人,其思想高度不再是以自己為中心,而加于整個社會、國家,乃至世界。于學(xué)習(xí)中,品嘗人間百態(tài),并反思自己的言行,悲天憫人,由此,人格魅力,道德修養(yǎng)都得以升華。

子曰:“知之者不如好知者,好之者不如樂知者。”提到學(xué)習(xí),想必現(xiàn)在很多學(xué)生對這個詞最深的概念就是這是為了家長而學(xué),為了老師而學(xué),為了成績而學(xué),為了工作而學(xué),這才不得已而為之,而孔子認(rèn)為,這都不如樂于學(xué)習(xí),主動學(xué)習(xí)的人,作為萬世師表的他,卻自謙“我非生而知之者,好古、敏以求之者也”可這正是樂知的最好體現(xiàn)啊,這樣的人少之又少,所以他才會說“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好學(xué)也。”

作為君子,不能囿于一技之長,不能只求學(xué)到一兩門或多門手藝,不能只求職業(yè)發(fā)財致富,而當(dāng)“志”于“道”,要從萬象紛呈的世界里邊,去悟到那個眾人以下所不能把握的冥冥天道,從而以不變應(yīng)萬變。在孔子看來,只有悟道,特別是修到天道與本心為一,才有信仰,才有駕馭各種復(fù)雜事件的能力,才能擔(dān)當(dāng)修身、齊家、治國、平天下的重任,以不變應(yīng)萬變。一旦明道,即朱子說的格物致知,也是王陽明講的致良知,則可以持經(jīng)達(dá)變,抱一應(yīng)萬,待人接物事事可為,“君子不器”,并不是說可以脫離實際,忽略現(xiàn)實,因為陰陽一體,道器不離,悟道總是在器中,悟道后還是在器中運用。

所以我認(rèn)為,不如以學(xué)為友,勤勉于學(xué)習(xí),樂于學(xué)習(xí),主動學(xué)習(xí),才能是我們學(xué)生目前所能達(dá)到的學(xué)習(xí)的最高境界。(李沛烜)

【讀《論語》有感1500字-讀后感】相關(guān)文章:

讀《論語》有感-初三01-12

人生之道——讀《論語》有感01-21

讀《論語心得》有感15篇01-11

讀《童年》有感_讀后感04-19

讀《童年》有感300字讀后感10-11

讀《童年》有感800字-讀后感06-19

讀《平凡的世界》有感-讀后感06-17

讀老舍《養(yǎng)花》有感的讀后感11-25