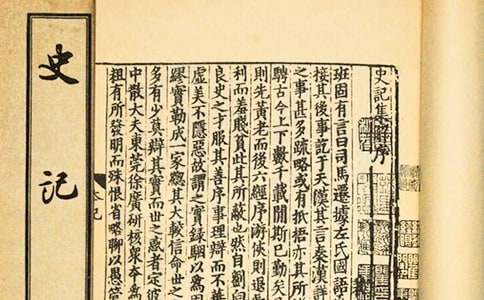

《史記魏公子列傳》的原文及譯文賞析

《魏公子列傳》是西漢史學家司馬遷創作的一篇文言文,出自《史記·卷七十七·魏公子列傳第十七》。下面是小編為大家收集的《史記魏公子列傳》的原文及譯文賞析,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

原文

至鄴,矯魏王令代晉鄙。晉鄙合符,疑之,舉手視公子曰:“今吾擁十萬之眾,屯于境上,國之重任,今單車來代之,何如哉?”欲無聽。朱亥袖四十斤鐵椎,椎殺晉鄙,公子遂將晉鄙軍。勒兵下令軍中曰:“父子俱在軍中,父歸;兄弟俱在軍中,兄歸;獨子無兄弟,歸養。”得選兵八萬人,進兵擊秦軍。秦軍解去,遂救邯鄲,存趙。趙王及平原君自迎公子于界,平原君負韊矢為公子先引。趙王再拜曰:“自古賢人未有及公子者也。”當此之時,平原君不敢自比于人。公子與侯生決,至軍,侯生果北鄉自剄。

魏王怒公子之盜其兵符,矯殺晉鄙,公子亦自知也。已卻秦存趙,使將將其軍歸魏,而公子獨與客留趙。趙孝成王德公子之矯奪晉鄙兵而存趙,乃與平原君計,以五城封公子。公子聞之,意驕矜而有自功之色。客有說公子曰:“物有不可忘,或有不可不忘。夫人有德于公子,公子不可忘也;公子有德于人,愿公子忘之也。且矯魏王令,奪晉鄙兵以救趙,于趙則有功矣,于魏則未為忠臣也。公子乃自驕而功之,竊為公子不取也。”于是公子立自責,似若無所容者。趙王掃除自迎,執主人之禮,引公子就西階。公子側行辭讓,從東階上。自言罪過,以負于魏,無功于趙。趙王侍酒至暮,口不忍獻五城,以公子退讓也。公子竟留趙。趙王以鄗為公子湯沐邑,魏亦復以信陵奉公子。公子留趙。

高祖始微少時,數聞公子賢。及即天子位,每過大梁,常祠公子。高祖十二年,從擊黥布還,為公子置守冢五家,世世歲以四時奉祠公子。

太史公曰:吾過大梁之墟,求問其所謂夷門。夷門者,城之東門也。天下諸公子亦有喜士者矣,然信陵君之接巖穴隱者,不恥下交,有以也。名冠諸侯,不虛耳。高祖每過之而令民奉祠不絕也。

譯文

到了鄴城,公子拿出兵符假傳魏王命令代替晉鄙擔任將領。晉鄙合了兵符,驗證無誤,但還是懷疑這件事,就舉著手盯著公子說:“如今我統帥著十萬之眾的大軍,駐扎在邊境上,這是關系到國家命運的重任,今天你只身一人來代替我,這是怎么回事呢?”正要拒絕接受命令。這時朱亥取出藏在衣袖里的四十斤鐵椎,一椎擊死了晉鄙,公子于是統率了晉鄙的軍隊。然后整頓部隊,向軍中下令說:“父子都在軍隊里的,父親回家;兄弟同在軍隊里的,長兄回家;沒有兄弟的獨生子,回家去奉養雙親。”經過整頓選拔,得到精兵八萬人。開跋前線攻擊秦軍。秦軍解圍撤離而去,于是邯鄲得救,保住了趙國。趙王和平原君到郊界來迎接公子。平原君替公子背著盛滿箭支的囊袋走在前面引路。趙王連著兩次拜謝說:“自古以來的賢人沒有一個趕上公子的。”在這個時候,平原君不敢再拿自己跟別人相比了。公子與侯先生訣別之后,在到達鄴城軍營的那一天,侯先生果然面向北刎頸而死。

魏王惱怒公子盜出了他的兵符,假傳君令擊殺晉鄙,這一點公子也是明知的。所以在打退秦軍拯救趙國之后,就讓部將帶著部隊返回魏國去,而公子自己和他的門客就留在了趙國。趙孝成王感激公子假托君命奪取晉鄙軍權從而保住了趙國這一義舉,就與平原君商量,把五座城邑封賞給公子。公子聽到這個消息后,產生了驕傲自大的情緒,露出了居功自滿的神色。門客中有個人勸說公子道:“事物有不可以忘記的,也有不可以不忘記的。別人對公子有恩德,公子不可以忘記;公子對別人有恩德,希望公子忘掉它。況且假托魏王命令,奪取晉鄙兵權去救趙國,這對趙國來說算是有功勞了,但對魏國來說那就不算忠臣了。公子卻因此自以為有功,覺得了不起,我私下認為公子實在不應該。”公子聽后,立刻責備自己,好像無地自容一樣。趙國召開盛大歡迎宴會,趙王打掃了殿堂臺階,親自到門口迎接貴客,并執行主人的禮節,領著公子走進殿堂的西邊臺階。公子則側著身子走一再推辭謙讓,并主動從東邊的臺階升堂。宴會上,公子稱說自己有罪,對不起魏國,于趙國也無功勞可言。趙王陪著公子飲酒直到傍晚,始終不好意思開口談封獻五座城邑的事,因為公子總是在謙讓自責。公子終于留在了趙國。趙王把鄗(hao,耗)邑封賞給公子,這時魏王也把信陵邑又奉還給公子。公子仍留在趙國。

漢高祖當初地位低賤時,就多次聽別人說魏公子賢德有才。等到他即位做了皇帝后,每次經過大梁,常常去祭祀公子。漢高祖十二年(前195),他從擊敗叛將黥布的前線歸來,經過大梁時為公子安置了五戶人家,專門看守他的墳墓,讓他們世世代代每年按四季祭祀公子。

太史公說:我經過大梁廢墟時,曾尋訪那個所謂的夷門。原來夷門就是大梁城的東門。天下諸多公子中也確有好客喜士的,但只有信陵君能夠交結那些隱沒在社會各個角落的人物,他不以交結下層賤民為恥辱,是很有道理的。他的名聲遠遠超過諸侯,的確不是虛傳。因此,高祖每次經過大梁便命令百姓祭祀他不能斷絕。

賞析

信陵君本傳中詳細地敘述了信陵君從保存魏國的.目的出發,屈尊求賢,不恥下交的一系列活動,如駕車虛左親自迎接門役侯嬴于大庭廣眾之中,多次卑身拜訪屠夫朱亥以及秘密結交賭徒毛公、賣漿者薛公等;著重記寫了他在這些“巖穴隱者”的鼎力相助下,不顧個人安危,不謀一己之利,挺身而出完成“竊符救趙”和“卻秦存魏”的歷史大業。從而,歌頌了信陵君心系魏國,禮賢下士,救人于危難之中的思想品質。這也是本傳的主旨所在。誠如《太史公自序》所言,“能以富貴下貧賤,賢能詘于不肖,唯信陵君為能行之”。值得注意的是,傳中以大量筆墨描寫了下層社會的幾個人物(也可以看作是附傳),特別是門役侯嬴,他身處市井心懷魏國,才智遠非那般王侯公卿所能比。如果說,信陵君在歷史舞臺上演出了一幕“竊符救趙”的壯舉而為人們所稱頌的話;那么,門役侯嬴則是這幕壯舉的總導演,他更令人敬佩、景仰。這反映了司馬遷重視人民群眾力量的進步歷史觀。信陵君的結局是不幸的,他才高遭嫉,竟被魏王廢黜,以致沉湎酒色,終因“病酒”而死。這既真實地揭示了信陵君思想性格的弱點,更重要的是揭露了最高統治者嫉賢妒能,打擊忠良的丑惡行徑,可以說反映了那個時代的某種帶有規律性的東西。

本篇突出描寫了信陵君魏公子無忌的形象,表現了他禮賢下士的品德,并記敘了他在侯贏、如姬、朱亥等人幫助下竊符救趙的壯舉。信陵君能不畏強暴,挺身而出,從大局考慮,不計個人生死,這種精神與當時“義不帝秦”的魯仲連一樣,是值得稱頌的。

需要注意的是,侯嬴為信陵君策劃竊符奪晉鄙兵事,不見于《戰國策》,亦不見于先秦的其他載籍,可能是大梁長老之逸聞,是司馬遷首次將它寫入史冊。

寫作特色

這是一篇出色的傳記文學作品。敘事精于選材,信陵君門客三千,才干非凡,一生的活動千頭萬緒,作者著眼于突出傳旨,選擇了“竊符救趙”這一重大歷史事件作為敘事的中心,并圍繞這個中心組織材料,從而將其一生諸多方面的活動凝聚起來,既突出了信陵君的主要思想性格,又反映了歷史的真實面貌,使人們在人物的活動中看到歷史,在歷史的發展中了解人物,把人物、歷史都寫活了。刻畫人物性格,手法多樣,如刻畫信陵君禮賢下士的品格,有對人物言行心理的直接描繪,也有借助周圍人物的對比烘托。細節描寫也相當成功,如寫晉鄙合符驗證后的懷疑心理時用“舉手視公子”幾個字加以刻畫,一個動作、一個眼神便把一位嚄宿將當時當地驚奇、自信、決不輕易交出兵權的神態活靈活現的呈現在讀者面前,可謂神來之筆。

通篇洋溢著作者對信陵君的敬慕、贊嘆和惋惜的感情,不獨篇名直呼“公子”,就是文中稱“公子”即有一百四十七次,所謂“無限唱嘆,無限低徊”。茅坤說:“信陵君是太史公胸中得意人,故本傳亦太史公得意文。”(《史記鈔》)可算是知言了。司馬遷在這篇傳記中用了烘托對比的手法來表現人物。信陵君禮賢下士的品德,與侯贏、朱亥等人“士為知己者死”的精神相互烘托,相得益彰。特色:本篇在情節結構的安排上,根據突出主題的需要,有詳有略。有時還采用設置懸念、前后呼應的手法。

作者簡介

司馬遷(約公元前145或前135年),夏陽(在今陜西韓城西南)人。出身史學世家,父親司馬談官至太史令。司馬遷十歲時隨父到長安,先后求學于董仲舒和孔安國門下。二十歲開始游歷名山大川,所到之處均考察風俗,采集史跡傳說。繼承父親太史令的職位后,司馬遷得以飽覽朝廷藏書,又隨漢武帝到各地巡游,增長了見識;他同時開始著手整理史料,以完成父親寫一部“名主賢君、忠臣死義之事”的通史的遺愿。漢武帝天漢二年(公元前99年),李陵出征匈奴時因友軍接應不力身陷重圍,在矢盡糧絕的情況下投降匈奴,司馬遷因上疏為李陵辯護觸怒武帝,被處以宮刑。受此大辱,司馬遷憤不欲生,但為了實現自己的理想,決心“隱忍茍活”。出獄后任中書令,繼續發憤著書,完成了被魯迅先生譽為“史家之絕唱,無韻之離騷”的名著《史記》。

【《史記魏公子列傳》的原文及譯文賞析】相關文章:

《史記·田單列傳》文言文原文及譯文10-05

《魏公子列傳》司馬遷文言文原文注釋翻譯04-12

岑參《送魏四落第還鄉》原文賞析及譯文注釋11-05

《史記·田單列傳》文言文原文和譯文06-08

詩經《國風·魏風·碩鼠》譯文及注釋賞析12-04

沁園春·讀史記有感原文及賞析08-18

《白居易傳》原文及譯文賞析12-06

《范仲淹罷宴》原文及譯文賞析12-26

李賀 《貴公子夜闌曲》譯文及賞析10-31

《宋史·魏矼傳》文言文原文及譯文10-04