- 相關推薦

《弟子規》與個人成長規劃

《弟子規》,原名《訓蒙文》,是清朝李毓秀所作的三言韻文、兒童行為規范讀物,約作于康熙年間;后經賈存仁(一說賈有仁)修訂改編,命名為《弟子規》。以下是小編整理的《弟子規》與個人成長規劃,歡迎閱讀。

《弟子規》與個人成長規劃

一、人生規劃的前提:認識自己

只有充分認識自己,才能設立出切實可行的屬于自己的人生目標,這樣的目標才可能達成。

1、旁觀者清

“知己知彼,百戰不殆”“知人者智,自知者明”。

正確認識自己,先要跳出自己,站在旁觀者的角度審視并挑剔自己,才能發現自己的毛病。

2、知恥近乎勇

審視自己一身毛病,要發羞愧心,承認自己的錯誤。

人之所以不認為自己有錯,一是沒有看清自己,二是看見了也死不認賬,這就是不知恥。

3、要勇于改過

孔子說,堯舜都有所不能。也就是說,堯舜這樣的圣賢都有一定的過失,何況我們一般的人呢。世上不犯過失的只有兩種人,一種,圣人(佛);二種,愚癡到極點的人(無知無過,或者不知道自己有過)。

有些人發現自己有好多毛病就學會接受自己,反正我就是這樣的一個人,然后自暴自棄。“性相近,習相遠”,人的很多毛病都是養成的一些壞習氣,都是能夠改過來的。只要真正發勇猛心,沒有改不了的毛病。

真正認識自己,知道自己的長短優劣,并不斷地努力修正自己的一些過惡,這才能真正的規劃自己的路了。

4、修清靜心很重要

在規劃人生的過程中,清靜心非常重要,只有真正地靜下心來做選擇,才不會受到外在的影響,不會因為某人說某些行業很好而違心違性地去嘗試。

5、《弟子規》是認識自己的一面鏡子

在《弟子規》的教育中,可以幫助大家處世待人與審視自己的大原則,并從這些原則中獲得選擇的智慧,并由此而產生真正的清靜心,把握好自己的世界的關系,認識自己,把握未來。

二、人生規劃的第一步:樹立目標

1、人生在世,立志為先

沒有耙子練不出好射手,沒有方向,任何方向吹來的都是逆風。人生在世,立志為先,立志就是樹立人生的目標。

2、學習的目標

學習的目標不為考試,而是積攢成長的資糧,借鑒往圣先賢的經驗,體悟經營人生的道理,修正自己的行為,凈化自己的心靈,美化身心語意環境,樹立崇高可行濟世成仁的志向,從而獲得經營幸福人生的源動力。

3、上大學只做兩件事

上大學只做兩件事:交朋友、煉資本。

交朋友:(1)自己做一個值得交的人。想交朋友,自己首先得夠朋友,這是基礎。(2)知道應與什么樣的人交朋友,損有三友,益有三友,與什么樣的人同行很重要。(3)知道如何交朋友。知道如何交到好朋友真朋友,這是一生經營的話題,關乎一個人的人生質量,是人生最重要的一課。

煉資本:(1)知識不是資本,只是資源,沒有人考查你知識夠不夠。學點知識不容易,頭懸梁錐刺骨,但學到的知識不會用,只會讓自己變成書呆子,這時候知識不但無用,甚至害了自己。(2)學問也不是資本,把知識轉化成學問也不容易,歐陽修說他“三上”皆不得休息,才化育成一點學問。學問一者研道二者修身三者養性,若是不能用來濟世,這樣的學問還是于世無用,只是把自己變成了學者。(3)什么能夠稱之為資本?知識學問真正內化成自己的能力,內化成先見卓識,內化成堅定的判斷力,內化成享受人生的大智慧,進而內化成濟世解惑的本事,扶危濟困的實力,運籌帷幄的決策力,這時候,知識活化到生活中,成為自己的戰略資本。其實,并不是上大學做這兩件事,整個人生都是在做這兩件事,上大學不過是社會給了我們足夠的機會去積累去思考去成就,而我們如果放棄這個機會,社會就會放棄我們。

4、社會工作生活的兩個目的:

社會也有兩個目的:(1)讓家人幸福;(2)體現自己的價值。

什么叫讓家人幸福?一是讓家人無后顧之憂,二是讓家人無當下之辱,三是讓家人無衣食困乏。一個人如果做事毛草,或急躁,或出言無理,或行為乖張,他出門做事家人誰也不放心,也就是說,人人對他有后顧之憂。一個人做事不擇手段不顧公利膽大妄為乃至觸及公理道義,甚至觸及國法身遭刑戮,家人即受當下之辱。人若無前二者即心安理得,若能努力盡心,家人必定衣食無憂,安享幸福。(和為貴平為福)

自己的社會價值如何體現呢?人若是找不到自己的價值,就會虛無、墮落、渾渾噩噩,甚至一些被人誤認的成功人士都會因為無聊、落寞、荒淫、打擊而走上輕生之路,這就是因為:一、沒有找到自己的價值;二、沒承擔起自己的責任;三、不愿為人付出愛心。這些人因為這些將自己囚禁在小我中無法脫身,最終身陷困局無法解脫。

5、《弟子規》對選擇目標的意義

《弟子規》從人倫根本、生活規范入手,寫到親仁、學文,是人生立志的思維基礎,是人間正道的行走方式,是學習學問的方法要領。也是為人處世的綱要準則。

三、人生修煉,從格物致知開始

1、明智為修身之要

要想幸福,必須正確規劃自己的人生,而要正確規劃,必從人建立正確的認識開始。也就是說,不明智無以修身。

《大學》云:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。”所以,格物是致知的前提,是人生求學的基礎。

2、格物

格,是格除、格制、格斗,物是物欲。人只有真正正確自己的物質需求,不再被物欲所操控,不與人攀比吃穿,不在人前炫耀富貴,不在物質誘惑面前神魂顛倒,這時心才能安,心安理才能得,心中平靜才會有智慧顯現,不動心才能知足常樂,淡泊明志才能寧靜致遠,這時一切知識才有可能順暢進入心門,一切學問才能找到成長的土壤。

3、致知

之所以說不格物無以致知,是因為不格物無以致到真知,人如果貪財好色,學到的東西肯定是奇技淫巧庸俗污穢;人如果心高氣傲,學到的東西肯定是自以為是目空一切;人如果攀緣媚貴,學到的東西肯定是嘩眾取寵奸侫詐偽。知識只是工具,只是資源,惡人持刀殺人,俠客仗劍救人,格物后,致真知,致知后,真格物,這才有了人生修為的基礎。

4、誠意

有了致知的功夫,為人必然真誠,待人必然情真意切,待人情真,助人意切,心地真誠,氣沉意謙,方才有了君子氣象。

5、正心

一個人真誠有信了,必然誠于中形于外,思考問題都用正知正見,心正了,邪氣不再浸染于人,人便不會受到流弊的傷害,守住了自己的君子氣象,所謂文質彬彬,一幅謙和受福之相,擁有了堅定的信念,不為外力所動,格物的功夫更深了一層。

6、修身

一個人心正了,身才會端,行才能正。身端行正,內外和諧,則自守必然合乎天道,處世自然合乎人道,愛惜物力合乎地道,“庸言之信,庸行之謹,閑邪存其誠,善世而不伐,德博而化。”厚德載物,學高為師,身正為范,修養出恭謙信敏惠溫良恭人儉讓的氣度,這是修身得力。

7、齊家、治國

修身得力的人,內心明徹如鏡,對外謙和禮讓,自然能夠影響他人,學為人師,行為世范,家人必定是第一個受益者,家怎么能不齊?一家人團結友愛,家道必然興旺發達,怎么不引得左鄰右舍爭相效仿?這樣,必然會“一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓”,乃至于“治國平天下”。

8、“平天下”的真實含義

平天下不是征服天下,而是使天下太平,人人安分守己,個個孝悌忠信,進入堯舜之治。

9、幸福人生,修身為本

《弟子規》是修身的行為規范,是為人根本,也是修身入門的實演手冊,萬丈高樓平地起,《弟子規》是基礎。

四、只問耕耘、不問收獲,必能贏得金秋

1、堅守、信心、永不動搖

有人問我跳槽的問題,我說,一個人要成就,一定有確定的人生方向,有自己的堅守的環境,有固定而和諧的人際的關系,還有幫助自己成長的一段時間,如果整天跳槽必定心神不寧,讓自己在市場風浪中沒有了主心骨。所以,安心工作不是權宜之計,而是終身之計。

2、人生要耐得住寂寞

該吃苦的時候一定要努力吃苦、用心吃苦、樂在吃苦,方可苦盡甘來。人生要耐得住寂寞,蟬的高歌來自于七年的地下積蓄力量。

3、孝親尊師的規范

《弟子規》幫助我們建立起孝親尊師的規范,打好了人生的基礎,一切智慧、財富和力量的大門就此打開。

4、得道多助

《弟子規》幫助我們建立起與人交往的規范與方法,建立起良好的人際關系,自然得道多助,人生處處遇貴人。

5、做事規范

《弟子規》幫助我們建立起做事的規范,做事定然更穩健更從容,人生的規劃自然能順利達成。

6、志同道合

落實《弟子規》的人一起共事,自然能夠互幫互襯,容易匯成合力,以最快的速度達成目標,做成大事。

7、為人生交響曲調好弦校準音

《弟子規》不是學給別人聽,也不是做給人看,而是幫自己打好基礎,為人生交響曲調好弦校準音。

懂得《弟子規》的深遠意義后,不求立竿見影只管用心去做,去實踐,去落實,將圣人的教導體現在生活的每一個環節,自然自己會得到真受用,不用別人逼,不用別人催,自己會越做越歡喜,因為這種快樂是無以言表的。

落實《弟子規》永遠不急功近利,但功易成,利隨而易得,只問耕耘,不問收獲,方有大的收獲。

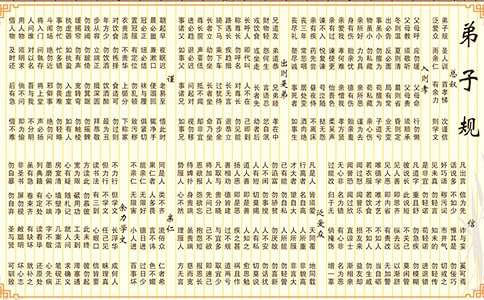

弟 子 規

總 敘

弟子規 圣人訓 首孝弟 次謹信 泛愛眾 而親仁 有余力 則學文

入 則 孝

父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶 父母教 須敬聽 父母責 須順承

冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定 出必告 反必面 居有常 業無變

事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧 物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷

親所好 力為具 親所惡 謹為去 身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞

親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢 親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲

諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨 親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床

喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕 喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生

出 則 弟

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯

或飲食 或坐走 長者先 幼者后 長呼人 即代叫 人不在 己即到

稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能 路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立

騎下馬 乘下車 過猶待 百步余 長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐

尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜 進必趨 退必遲 問起對 視勿移

事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

謹

朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時 晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手

冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切 置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢

衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家 對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則

年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑 步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬

勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀 緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱

執虛器 如執盈 入虛室 如有人 事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略

斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問 將入門 問孰存 將上堂 聲必揚

人問誰 對以名 吾與我 不分明 用人物 須明求 倘不問 即為偷

借人物 及時還 后有急 借不難

信

凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉 話說多 不如少 惟其是 勿佞巧

奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之 見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳

事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

彼說長 此說短 不關己 莫閑管 見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋

見人惡 即內省 有則改 無加警 唯德學 唯才藝 不如人 當自礪

若衣服 若飲食 不如人 勿生戚 聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻

聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親 無心非 名為錯 有心非 名為惡

過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜

泛 愛 眾

凡是人 皆須愛 天同覆 地同載 行高者 名自高 人所重 非貌高

才大者 望自大 人所服 非言大 己有能 勿自私 人所能 勿輕訾

勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新 人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾

人有短 切莫揭 人有私 切莫說 道人善 即是善 人知之 愈思勉

揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作 善相勸 德皆建 過不規 道兩虧

凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少 將加人 先問己 己不欲 即速已

恩欲報 怨欲忘 報怨短 報恩長 待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬

勢服人 心不然 理服人 方無言

親 仁

同是人 類不齊 流俗眾 仁者希 果仁者 人多畏 言不諱 色不媚

能親仁 無限好 德日進 過日少 不親仁 無限害 小人進 百事壞

余 力 學 文

不力行 但學文 長浮華 成何人 但力行 不學文 任己見 昧理真

讀書法 有三到 心眼口 信皆要 方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起

寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通 心有疑 隨札記 就人問 求確義

房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

列典籍 有定處 讀看畢 還原處 雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之

非圣書 屏勿視 蔽聰明 壞心志 勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致

創作背景

清康熙年間,清朝作為少數民族統治階層,出于長久統治的目的,主動追求對儒家思想文化的認同;包括崇儒尊孔,提倡修讀四書五經,尊孔子為“大成至圣文宣先師”;大修孔廟,春秋祭孔、宣諭以孔子儒教為立國之本。清康熙九年(1670年),清朝朝廷根據儒學核心制定和頒發“圣諭”十六條,作為人們的思想準則和行為規范;另外,清康熙十二年(1673年)薦舉山林隱逸,清康熙十六年(1677年)開設明史館,清康熙十七年(1678年)薦舉博學鴻詞、網羅名士、弘揚儒學等舉措都促進了儒家的發展。

李毓秀經過屢次科舉考試而不中后,放棄了對仕途的追求,轉而跟隨老師黨成游歷四方,潛心學問,講學育人,最終走上了“著書立說,教書育人”的道路。在此過程中,李毓秀根據自身經歷,完成了《訓蒙文》。后來,賈存仁(一說賈有仁)對該文章進行了修訂并將名稱改為《弟子規》

主題思想

《弟子規》的中心思想圍繞《論語·學而》中“弟子入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文”而闡發。主要包括:

1.孝親敬長

《弟子規》全文的主題為孝。《弟子規》開篇的“首孝悌”就強調了孝的地位和重要性。古人云:“水有源,木有本,父母者,人子之本源也。”人之所以能立于天地之間,是因為底下有根,根就是自己的父母,能不忘報答父母的養育之恩,才能對他人以及社會懷有感恩之心。對父母的關懷要從生活中的一點一滴做起。“冬則溫,夏則凊,晨則省,昏則定”,在生活上要關心父母,每天早晚向父母請安。“出必告,反必面”,不論是外出還是回來,都要告知父母,不讓父母為孩子擔心。孝敬父母,不僅要養父母之身,在物質方面滿足父母的需要,讓他們衣食無憂,更重要的是養父母之心,讓父母快樂。“身有傷,貽親憂,德有傷,貽親羞”,養父母之心的另一層含義就是要把自己的事情做好,把自己的日子過好,不讓父母操心。要修身養性,潔身自好,讓父母因自己的德行而驕傲:要勤勉工作,報效社會,讓父母因自己的成就而自豪。“父母呼,應勿緩,父母命,行勿懶”,父母呼喚,要立即應答,不可怠慢;父母交代的事情,要立刻去做,不可偷懶。

《弟子規》從個人修為做起,具有很強的實踐性和可操作性。它強調做人要從人性的原點——“孝”出發,首先修養身心,當德行充盈,在家就可以讓家庭和諧,全家長幼有序,共享天倫,治理國家就能起到身先士卒、以身作則的表率作用,從而帶領并影響自己的團體、國家,共同建設幸福家園,共謀和平安寧;相反,一個對自己的父母都沒有孝心的人,更不會愛護別人和社會大眾,這樣的人即使能力再強也難以擔當起社會的責任,說不定還會造成更大的危害。

2.慎行謹言

《弟子規》中,“謹慎”一詞的含義對于方今的社會秩序建設的啟發可以歸結為:其一,社會生活中務必要謹慎于細節:“冠必正,紐必結,襪與履,俱緊切。”人們常說:細節決定成敗,社會秩序的構建,社會和諧的構造在很多情況下,都能從細枝末節中窺出,墨子說:“昔者楚靈王好士細腰,故靈王之臣皆以一飯為節,脅息然后帶,扶墻然后起。”一個社會秩序的細微之處,兩個社會秩序的細微之處出現扭曲,對于社會秩序的運轉并無大礙,但無數個社會秩序的扭曲堆積到一處,如是楚王愛細腰,而國人多餓死的慘狀就不可避免。所以《弟子規》將“謹慎”落腳在留意于細節。

其次,良好社會秩序的確立要求社會成員務須謹慎彼此間的交往,其核心之要義即有所為而有所不為,例如交友當交益友,勿交損友,待人接物,更當小心翼翼,勿以善小而不為,勿以惡小而為之,完成個人的社會分工,安守本分,不要越俎代庖,而要持一種事不關己高高掛起的心態。

再次,每個社會成員都要擁有一種自反省的精神,是非之心,廉恥之心,惻隱之心是儒教思想中對于人之為人的定位,并將這三種“心”作為先知先覺賦予人類的三種濟世情懷。所以,在社會生活中,為了捍衛共同的社會秩序,每個人都要謹慎的解剖自己,對照著圣賢的教誨,祛除一切利小、損群體的利益訴求,推及此心用之于塑造社會秩序之平穩[10]。

3.講求誠信

《弟子規》把誠信作為評價一個人德行的重要指標。“凡出言,信為先,詐與妄,奚可焉”,“事非宜,勿輕諾,茍輕諾,進退錯”。儒家認為,在待人接物中,人們所說的每一句話,都要以誠信作為基礎,做到“言必信,行必果”,自己做不到的事情,不可輕易許諾,因為“一言既出,駟馬難追”。

4.愛眾親仁,善以待人

《弟子規》中的愛,成為一種大愛,先用“見人善,即思齊”“非圣書,屏勿視”的方式提離個人修養,然后從愛親人開始,進而愛國家、愛整個天下。當愛推己及人,當樸素的親人的情感發展為愛他人、愛國家、愛世界的情感時,愛的境界就得到了提升,人的精神境界也得到了升華。

5.學習規范及能力

《弟子規》要求“行有余力,則以學文。”做到了孝、悌、謹、信、愛眾、親仁之后,才可以學習技能、知識。道德教育與文化知識教育并重,而實際上二者在實踐過程中并不存在矛盾,而是并行不悖,相輔相成的。

《弟子規》認為“不力行,但學文。長浮華,成何人。但力行,不學文。任己見,昧理真。”對于孝、悌、謹、信、愛眾、親仁這些應該努力實踐的德行,如果只是在學問上研究探索,卻不肯親身力行,這樣最容易養成虛幻浮華的習性,《弟子規》中,“同是人,類不齊。流俗眾,仁者希。”同樣是人,卻良莠不齊,隨流俗者多,有仁德者少,人們之間的智力差距是有限的,而差距漸漸拉開,是因為人們在道德修養、人格品行上有一定的差異。

【《弟子規》與個人成長規劃】相關文章:

弟子規人生規劃10-20

關于《弟子規》的力行表,幫助規劃生活09-09

弟子規和弟子規的解釋09-28

弟子規|《弟子規》創造的奇跡06-30

《弟子規》09-22

弟子規10-04

弟子規全文弟子規里面的故事09-27

生命是個人成長的過程散文05-23

《弟子規》鑒賞07-07