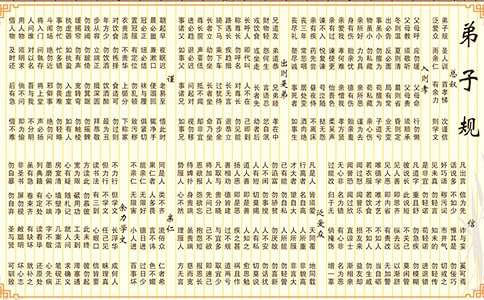

《弟子規》讀后感【集錦15篇】

當品讀完一部作品后,你心中有什么感想呢?這時候,最關鍵的讀后感怎么能落下!想必許多人都在為如何寫好讀后感而煩惱吧,下面是小編整理的《弟子規》讀后感,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

《弟子規》讀后感1

在我們三年級的書單里,我們有一本名為《傳統蒙學讀本》的書,它主要收集了《弟子規》、《三字經》、《神童詩》等經典。它讓我感受到了傳統文化的厚重、溫潤和美好。特別是我們上個學期學的《弟子規》,更讓我學到了很多傳統的禮儀。

“弟子規 圣人訓 首孝悌 次謹信”,弟子規,是圣人的教誨。圣人教我們首先要孝敬父母、友愛兄弟姊妹,其次要謹言慎行、講求信用。通過學習,我對其中如何孝敬父母的行為有了很多的認識。

“父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶”,父母呼喚,應及時應答,不要拖延遲緩;父母交代的事情,要立刻動身去做,不可拖延或推辭偷懶。想到我自己,平時遇到長輩安排給我比較喜歡的事情時,我會答應的很快,然后很快的完成,但是如果碰到我不是很喜歡的事情,我就要拖拖拉拉,不及時完成長輩的安排。特別是早上起床時,都要媽媽叫我好多次,我才肯起床。

“冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定”,冬天寒冷時提前為父母溫暖被窩,夏天酷熱時提前幫父母把床鋪扇涼;早晨起床后,先探望父母,向父母請安;晚上伺候父母就寢后,才能入睡。想到古人對父母要這么照顧,我感到很慚愧。我雖然偶爾會給媽媽暖被窩,但是實在做的`太少了,平日生活中,都是長輩照顧我比較多。

“親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床”,父母親生病時,要替父母先嘗藥的冷熱和安全;要晝夜服侍,一時不離開父母床前。我小時經常感冒發燒,那時爺爺奶奶,爸爸媽媽都圍著我轉,喂我吃藥的,喂我吃飯的,給我量溫度的……日夜守護著我。輪到他們感冒時,他們都是自己照顧自己,都說:沒問題的,我一會兒就好了。

我以后要認真學習我們中華民族的傳統禮儀,做一個孝敬長輩、尊敬師長、友愛同學的好孩子。

《弟子規》讀后感2

中華民族五千年文明燦若星河,我們在傳統文化里盡情徜徉,當我手捧著《傳承中華文化共筑精神家園》這本書時,里面的一則則故事,一句句激勵人心的話語時時刻刻震撼著我。

《弟子規》給我留下最深的印象就是“入則孝”:父母呼,應勿緩。父母命,行勿懶。父母教,須敬聽。父母責,須順承。

平日里,媽媽叫我去做事,比如取東西、倒垃圾、做作業,每次都不立刻起身去做而是不耐煩地說:“等一下,等一下,再等一下”。“藏坤呀,快點呀,快點呀……”媽媽喊了好幾遍,我才心不甘情不愿地起身,有時甚至干脆就裝作沒聽見。

上周末,我和小龍弟弟在玩陀螺,剛開始,我們倆玩得可開心了,哎呀,陀螺解體了,他把我的陀螺弄壞了。我一看陀螺上的攻擊環裂了不能轉動了,這可是爸爸獎勵給我的禮物呀,我一下子就生氣了起來,瞪著眼睛朝小龍弟弟大吼大叫:“你這是故意的”,“我要你賠,我要你賠。”小龍弟弟被我嚇哭了,媽媽進來了,問我怎么回事,我氣呼呼地說:“他把我的陀螺弄壞了。”“我是不小心的`。”小龍弟弟無辜地說。

這時,媽媽對我說:“小龍還小,你就讓著他點,陀螺已經摔壞了,明天我再給你買個零件換一下不就行了。”“不,我就要這個,讓他給我賠!”媽媽勸了我半天,可我還是不肯原諒小龍弟弟,還大哭大鬧了一場。

學習了《弟子規》,我知道自己錯了,也知道應該怎樣做了,父母呼喚時,應及時回答,不要吞吞吐吐地很久才答應。父母有事交代,要立刻動身去做,不可拖延或推辭偷懶。父母教導我們做人處事的道理,是為了我們好,應該恭敬的聆聽。做錯了事,父母責備教誡時,應當虛心接受,不可強詞奪理,無理取鬧,使父母生氣、傷心、失望。我要做個好孩子,伙伴們,你們呢?

《弟子規》讀后感3

最近,媽媽給我買了一本《弟子規》,接過書,我就津津有味地讀了起來。《弟子規》是我們生活的典范,它告訴我們許多道理,在日常生活中,我們要孝敬父母,友愛兄妹,在一切言行中,要謹慎;看見別人有了進步,就要虛心向他學習,在和大眾交往時,要平等仁慈……

書中有一句話令我印象深刻:“凡出言,信為先”。它的意思是:人與人之間,只要是說出口的話,就要講信用,不能食言。這讓我想起了一個關于曾子的故事:曾子的夫人到集市上去,她的兒子哭著鬧著要跟著去。他的母親對他說:“你回去,等我回來殺豬給你吃。”她剛從集市上回來,曾子就馬上要去殺豬。他的妻子說:“我不過是開玩笑罷了,你居然信以為真了。”曾子說:“父母去教他,聽從父母的教導。現在你欺騙孩子,就是在教他欺騙別人。母親欺騙了孩子,孩子就不會相信他的'母親。”曾子為了在孩子面前樹立榜樣,讓孩子懂得誠信的道理,可見誠信是多么重要。

所以,我們應該講信用,這樣才能受到別人的尊重。還記得這樣一個故事:宋慶齡小的時候,折紙折得十分好看,栩栩如生。有一天,她又在折紙了,她的同學小珍看見了,羨慕地說:“你折紙折得真好看,明天我到你家去,你教我折紙,好嗎?”“沒問題”宋慶齡一口答應下來。第二天,宋慶齡一家本來要去一位老奶奶家的,但宋慶齡想到了昨天答應小珍的事情,便沒有去老奶奶家,一個人在家里準備了許多紙等小珍來,然而,小珍卻沒有來,她失信了。但宋慶齡一點兒也不后悔,她說:“小珍雖沒有來,但我做到了一個講信用的人!”從小就有著優秀品質的宋慶齡,長大后成為了一代偉人,受到人們的愛戴。

讓我們從我做起,弘揚中華民族優良傳統,做一個誠實守信的人。

《弟子規》讀后感4

“弟子規 ,圣人訓 ;守孝悌 ,次謹信; 泛愛眾, 而親仁 ;有余力, 則學文……”從幼兒園開始,我就能隨口吟誦《弟子規》,背得瑯瑯上口。然而那時,我并不大明白里面所講的含義。

上了小學后,學校讓我們多誦讀國學經典,了解我們祖國博大精深的傳統文化。每天晨讀都有《弟子規》、《三字經》、《千字文》之類的國學經典。漸漸地,我便對《弟子規》內涵有了進一步的理解。

《弟子規》相傳是清朝李毓秀所作。它是中國舊時的啟蒙課本,主要記載了圣人對學生的訓示,教育我們如何孝敬父母、如何禮貌待人、如何為人處事……它讓我們不僅了解古文化知識,還能汲取先人的智慧。

讀了《弟子規》,最令我印象深刻的部分是:“ 父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶。父母教,須敬聽;父母責,須順承。”這兩句的含 義是:在家中父母叫我們的.時候,我們要及時回應,不能慢吞吞地回答。父母有事要我們 去做的時候,要趕快行動,不要借故拖延,懶得去做。

父母教導我們時,必須 恭恭敬敬地將父母的話記在心里。當我們犯錯的時候,父母責備時,我們應當順從地聽父母 的教誨,并且承擔自己所犯下的過失,不可以頂撞父母,再讓他們傷心生氣。記得有一次我生病了,媽媽帶我去看中醫,帶回幾包中藥回家煎熬。藥煎好后,媽媽盛了一碗藥湯讓我喝,我剛喝感覺有點燙,就說:“那么燙叫我喝!我不喝!”媽媽急忙去把藥湯降溫,我喝了一口太苦了,大鬧不喝了。媽媽苦口婆心的勸導,我不停頂撞,氣在心頭我就把藥湯倒掉;媽媽兩眼充滿淚光,默默無言的走進房間傷心落淚!我愣了一下,不知如何是好。父母含心茹苦把我養育,我尚末為他們分擔,還讓他們生氣,真不該。此時,“父母教,須敬聽;父母責,須順承……”在我心中回響,我急忙去廚房煎藥。

學習《弟子規》,可以引導我們養成良好的行為習慣,樹立正確的價值觀。常常讀《弟子規》等國學經典,真是讓人受益匪淺啊!

《弟子規》讀后感5

《弟子規》這本書是少兒誦讀經典之一,是古代圣賢的智慧結晶,它以無盡的思想光輝指引人們在茫茫的歷史長河中前進,是教育子弟養成忠厚家風的最佳讀物。若能認真地閱讀《弟子規》,真正了解《弟子規》中的含義,它將會使你受益匪淺。

人生在世,品行不是天生的,它須在幼小的時候開始培養。《弟子規》中要求我們先端正品德。其中包括孝、悌、禮、仁、等。在做到這些后,它又教了我們一些學習方法,不但要認真學,還要實踐,這樣才能真正地讀好書,成為有用之才。

細讀《弟子規》,發現其中的道理看似小,卻是我們最無知和薄弱的地方。古人訓誡做人要孝順父母、友愛兄弟、關懷朋友,都因為心懷感恩,正因為感恩,所以對人對物多了虔誠的敬仰之心,尊敬發至內心,而后謙虛謹慎的做人。

父母。他們所說的,所做的都是為了我們好,所以無論如何,我們都應當聽從他們的教誨。我們要用自己的真心去愛他們。因為,是他們生下了我們,養大了我們,我們不能忘記養育之恩。弟子規里面寫到“親愛我,孝何難,親憎我,孝方賢。”它的意思是:不管父母、親人愛不愛你,你都要盡你做人的孝道,尊敬父母、親人。“悌”是教我們怎么和別人相處的。比如“兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中。”意思是:兄弟朋友要互相尊敬,要和睦,如果不和睦,父母就要為你們操心,和睦就少了父母親的一份擔憂,就等于是孝敬父母了。所以,我們一定要和兄弟姐妹們和諧相處,這樣我們的父母看了才會從心里面為我們感到高興,我們也會因此更快樂的.。

我想,一個人活著就要講點道德,有點品位,這才贏得別人的賞識。而《弟子規》中所講的道理,正是教人倫理綱常的最基本的常識。今后,我還會深入內心地反復讀誦《弟子規》,從中學會做人處事的道理,真正孕育出正人君子的品行。這樣既可打造健康、和諧社會,也可提升自己的修養,何樂而不為?

《弟子規》讀后感6

《弟子規》是古代圣賢的智慧結晶,是教育子弟養成忠厚家風的最佳讀物。特別是當今社會風氣不好,我們更應該以書中的思想光輝作為我們前進路上的明燈。以下是我閱讀書后的深刻體會。

首先是“讀書法,有三到,心眼口,信皆要”,這里主要是教誨我們讀書要專注,集中注意力,才能收到事半功倍的效果。有一位教育家說過:“注意力是心靈的窗子,沒有它,知識的陽光就照不進來。”就拿我們學生說吧,要想學習好,上課就要認真聽講,老師的一舉一動都要仔細觀察。為什么在講這個問題時老師聲音那么大;為什么講那個問題時,老師特意打了個手勢。如果聽課時東瞅瞅西望望,不能全神貫注,是聽不好課,掌握不好所學內容的。

其次是“朝起早,夜眠遲,老易至,惜此時”,告訴我們把握光陰及時努力,如果經常熬夜玩電腦游戲睡懶覺會影響身體,人也會很快衰老的。

另外,我對書中提到的“寬為限,緊用功。工夫到,滯塞通。心有疑,隨札記。就人問,求確意。”這幾句話,受益匪淺,也是感觸最深的。因為這幾點也是我在學習中做得最不足的`地方。我寫作業時,總是拖拖拉拉,不到最后一刻都不想去做,就算做,也是馬馬虎虎的。有時遇到不懂的問題,不但沒有記錄下來,深入思考或查閱資料,而且也沒有虛心向別人請教,含糊了事。這兩種錯誤都是我經常犯的,這樣的學習效率通常不高,甚至常被父母批評,也讓老師跟著操心。我周圍還有些同學,經常抱怨自己腦子笨基礎差,自甘落后。其實最關鍵的一點是他們對自己沒信心,因此就不能像學習好的同學那樣尋求適合自己的學習方法,創造性地去學習。

讀著這本書就像在讀一片天空,深邃悠遠。我要慢慢品出其中的真諦,從小在潛移默化中養成良好的品行,為以后的健康成長奠定堅實的基礎。

《弟子規》讀后感7

《弟子規》的作者是清朝人物李毓秀。我從上幼兒園大班時,就非常喜歡看這本書。《弟子規》這本書講述了一些做人的道理和優良品質,我因此而迷上了這本書。

《弟子規》這本書中,給我印象最深刻的就是“或飲食、或坐走、長者先、幼者后”。這句話的含義是說:吃東西、喝水或坐下、行走時,都應該先讓長輩在前,我們這些小孩子在后,這也是尊敬長輩的一種傳統美德。

記得有一次,我們全家人一起去飯店吃飯,爸爸媽媽還約了一些叔叔阿姨,他們在一起正聊得熱火朝天。媽媽突然對我說:“旭冉,你去服務臺那兒拿一盒飲料吧,現在大家都有點口渴了。”“Ok!”我爽快地答應了。然后,就跑到服務臺那兒跟阿姨要了一盒橙汁。我回到房間后,沒等媽媽催促,我就連忙把飲料盒撕開,給叔叔阿姨和爸爸媽媽各倒了滿滿一杯橙汁,然后給我自己倒了大半杯橙汁。爸爸媽媽都吃驚地望著我,好像我的.身上長了什么東西一樣。爸爸笑瞇瞇地對我說:“今天我的寶貝女兒怎么這么懂事了,知道先給大人倒飲料,然后再給自己倒,真是長大了。”我自豪地說:“我這是從《弟子規》上學來的呀,‘或飲食、或坐走、長者先、幼者后’,所以,我要先給你們倒飲料,讓你們先喝!”房間里的人都鼓起掌來。一個阿姨對我媽媽說:“瞧,你家女兒可真懂事兒,比我那調皮的兒子可強多了,那家伙一天到晚就知道打游戲,讓他干點家務活他都不做,你看這孩子不用人催,就知道先給大人倒飲料,可真是個好孩子!”我一聽到別人的夸獎,心里更加美滋滋的。

回家的路上,正好有個路口正在施工,必須從一條很窄的小路繞過去,我讓爸爸媽媽走在前面,我跟在他們的身后,“我們家旭冉今天表現得可真棒!”媽媽邊走邊說,“是呀,是呀,應該好好獎勵一下。”爸爸說。

《弟子規》這本書講給了我們做人的道理,真是一部值得推薦的經典作品。

《弟子規》讀后感8

剛上小學一年級的時候,我就認識了一位我喜愛的老師,每天早上我都會搖頭晃腦地讀著她的“弟子規,圣人訓”的話語,雖然,我還不明白她的話是什么意思,但是我喜歡!

時間長了,我對她的話有了一點理解,同時我也有了很多的變化。平時吃飯的時候,我總是不等家人一起吃飯,只要飯菜端到飯桌上,我拿起筷子,就去夾端上飯桌上自己歡吃菜,然后捧著飯菜去看電視。在家里,我對家里人動不動就發脾氣,大呼小叫,還亂摔東西;和外人接觸,我卻像只小綿羊,不敢大聲說話。自從讀了老師的話以后,我知道以前那樣做太沒有禮貌了,自那時起,我能大聲和別人說話了,還能主動和別人打招呼了。吃飯的'時候,我靜靜地坐在飯桌前,等爺爺奶奶、爸爸媽媽來,他們拿起筷子以后我才拿筷子吃飯。吃完飯后還主動說:“我吃好了”。有時,媽媽如果給我先盛飯,我就對媽媽說不應該先給我盛飯,應該先給爺爺奶奶盛,媽媽問我是誰教你這么聽話,是不是老師教的?我就自豪地說:“除了老師教我之外,還有一位老師。”于是我就背起“長者立,幼勿坐,長者坐,命乃坐。尊長前,聲要低,低不聞,卻非宜。”全家人聽了都笑著說;“寶寶懂事了。”從此,我就決定以后都要聽這位老師的話。

我漸漸長大了,也漸漸能夠讀懂老師的話了,我每做一些事情時都會想到老師的話。無論什么時候出家門時,我都會告訴爸爸媽媽,因為我的老師告訴我:“出必告,返必面”;乘車時,每當我看到老年人沒有座位時,我會主動給他讓座,因為老師對我說:“長者立,幼勿坐”;每當在學校時,每當我玩得很瘋狂時,她就會耳邊提醒我“幼不學,老何為”,使我明白了小時候要好好學習,否則,長大就不會有所作為。

在我成長的歷程中,她就像一泓清泉,清洗著我的心靈,讓我變得懂事,變得慧智,她就是我喜愛的老師《弟子規》。

《弟子規》讀后感9

最近我讀了《弟子規》一兒童經典誦讀,這本書主要講了作為一名兒童應怎樣孝順父母,幫助父母。讀完這本書,使我想到了許多小故事。孔融讓梨是我印象最深的。

孔融是我國東漢時期的著名文學家和學者。孔家有七人,孔融排行第六。孔融四歲那次,全家人圍著吃梨,哥哥們讓弟弟先拿,而孔融不拿好的,不拿大的,偏偏揀了一只最小的梨子。他的父親問他:"這么多的梨子,你為什么拿一只最小的呢?"孔融回答:"我年紀小,應該拿—一個最小的`梨,大的應該給哥哥吃。"父親又問:"弟弟不是比你小嗎?"孔融說:"我比弟弟大,我該把大的讓給弟弟吃。"親朋好友知道這件事以后,紛紛贊揚孔融說,四歲的孩子就知道讓梨,長大后一定是個不平凡的人。果不其然,孔融長大后的確成了著名的文學家,學者。

這個故事和弟子規一樣,都告訴我們:我們應該孝敬父母。兒童孝敬父母是很重要的,父母很愛自己的孩子,孩子們也應該愛他們自己的父母。令我最深刻的一句話就是"父母呼,行勿緩,父母命,行勿懶"這句話,意思就是:父母叫我們的時候,行動不要慢吞吞的,父母命令我們的時候,不要懶惰這不行動。父母經常呵護著我們,而我們如果不去孝順父母,那么他們的苦心不就白費了嗎?父母教育了我們,難道我們還要反過來忘恩負義,虧待他們嗎?

《弟子規》這本書也像我們的另一對父母一樣,時時教育著我們,使我們不會犯更多的錯誤,我們應該常看看《弟子規》,背背《弟子規》,使我們的規矩常記在心中,同時也要記住我們不能忘記父母對我們的愛,報答父母。

《弟子規》讀后感10

“弟子規,圣人訓,守孝悌,次謹信……”我讀著清代文學家李毓的作品《弟子規》,心潮澎湃,深受教育。《弟子規》共分八個部分,首先《總敘》篇為我們介紹了《弟子規》正文七個部分的題目。《孝》篇告訴我們如何孝敬父母;《悌》篇告訴我們要尊敬長輩,與兄弟和睦相處;《謹》篇向我們端正了日常行為,要有一個好習慣;《信》篇教育我們要誠信待人。《泛愛眾》篇讓大家知道要愛護所有群眾,不分貧富;《親仁》篇告訴我們必須要仁義,否則人品不好;《學文》告訴我們要好好學習,要有好的學習計劃、態度。這就是古代學生的“日常守則”。

社會上有很多專家、學者、商界精英一致認為,《弟子規》不同于以往的膚淺理論,而是我國燦若星河的文化寶庫中一顆璀璨的明珠,目前還找不到一本書像《弟子規》那樣能有效規范員工的行為舉止。 例如“事勿忙,忙多錯,勿畏難,勿輕略。”是指我們在工作中做事情不要慌張,忙亂就容易出錯;不要害怕困難,應知難而進,也不要馬虎草率,要認真對待。“見人善,即思齊,縱去遠,以漸躋。

見人惡,即內省,有則改,無加警。”意思是指看見別人有好的品德,就要向他看齊,哪怕同他相差很遠,只要堅持下去,慢慢地總會趕上,看見別人壞的行為,就要自我反省,有的話馬上改正,沒有的話也要引起警惕。“房室清,墻壁凈,幾案潔,筆硯正。列典籍,有定處,讀看畢,還原處。雖有急,卷束齊,有缺壞,就補之。”社會本身就是一個形形色色的大舞臺,每個人在不同的時間、地點有著不同的`角色,而唯一不同的是,無論扮演的是什么角色,都要牢記《弟子規》中的訓戒,具備一定的素質,規范自己的言行,牢牢樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

特別是作為一名教師,更應該起到承上啟下的作用,要肩負許多的責任,盡職盡責,全力以赴為學校的發展壯大作出最大的貢獻。 《弟子規》是我們的良師益友,它能讓你明白許多人生道理,它能教你如何做一個品行端正的人,它會使你迸發出無限的感想!

《弟子規》讀后感11

《弟子規》全書以《論語,學而篇》中的“弟子入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁。行有余力,則以學文。”這句話作為總綱,資料也是圍繞這幾部分來寫。意思是在家孝順父母、出門兄弟和睦、與人交流言行慎重和與人交往誠信為先,要對任何人都熱情友好,要親近仁者。《弟子規》還提倡要懂得所有道德與禮儀后才能夠學知識。

“百善孝為先。”父母是生我們養我們的人,當然要擺在第一位。所以,《弟子規》開篇就講“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶;父母教,須敬聽;父母責,須順承。”短短的24個字,四次出現“父母”這兩個字,可見“父母”在古人心中的位置。這些規矩,看似簡單,很容易做到,可是我們有幾個人真正做到了呢?

《弟子規》教育我們要注重與人交流的態度,要廣交朋友,也要多學知識。有一句俗話叫:禮交天下友。《弟子規》里講了很多關于禮儀的知識,告訴大家做事應當謹慎細致。出門在外時,要與他人和睦相處,不可隨意出賣、誹謗別人。可見古人是多么講究禮儀。現代社會,在家里也好,也社會上也好,和人交流是十分十分重要的.。善于和不一樣的人進行良好的溝通,才能很好地適應社會。與人交往的同時,還要注意自我的行為要誠信,這是對人的尊重,也是對自我的尊重。平時要多親近比自我優秀的人,并學習知識,可謂知書達禮。

《弟子規》這部經典告訴我們許多文化禮儀,所以才會流傳至今。就如錢文忠教授所說:“學習弟子規,將文化落地為禮貌。”我們必須要好好珍惜祖先留給我們的文化瑰寶,讓國學經典國伴隨我們成長,將優良的文化傳統代代傳承。

《弟子規》讀后感12

最近,我愛上了《弟子規》。每天早上我都會在《弟子規》的朗讀聲中醒來,這是媽媽在電讀機中為我設置的。開始,我只是喜歡聽并隨著朗讀。

時間長了我就問媽媽其中每句話的意思。媽媽告送我:“《弟子規》中的每個字都蘊藏著極其深刻的道理,是我們如今不得不去理解的透徹。古圣人孔子用簡單的字句描繪出人生的.事情,每件事都意味著一個人生哲理。”如“父母勿呼,應勿緩。父母命,行勿懶。”是啊,父母生我們養我們,整天為我們早出晚歸,不分日夜的奔波著。父母到了家里一定是累了,我們為父母干一些不值得一提的家務活是應該的。我們應盡心盡力地去為父母“服務”,因為爸爸媽媽給予我們不求回報的愛,我們這輩子必定換不完!

在生活中,我想我做的還不夠,每天放學回到家,爸爸累了一天了回到家,渾身酸疼,而我卻因為作業發牢騷。“來,好女兒給爸爸按按摩吧!”爸爸的話音剛落,我就不耐煩的說:“沒有時間,沒看見我在這寫作業嗎?”現在想起來,覺得自己錯了,爸爸累了還不是為了我嗎?我就算毫不猶豫的給爸爸按摩,也不足以爸爸對我的付出啊!

“父母教,須敬聽。父母責,須敬承。”在人的一生中難免會有犯錯誤的時候。而我也不例外,每次做錯了事的時候,總是被媽媽說一通。當然,我那是不爭氣的淚珠,也隨之在眼角流落下來,看似我表面不敢反抗,可心里早已發出了許多的不滿。可是理解了《弟子規》內容后,我知道了媽媽都是為我好,為了我能有個美好的未來。正如大人們整天總嘮叨的,我們就像棵小樹,不為他修枝剪葉,總也長不成一棵參天大樹。

今后,我要管好自己,用心做好自己想做的事,用《弟子規》來約束自己。“孝、悌、謹、信、愛、仁”就是一個人最應該擁有的,我一定要努力去學習孔圣人對我們的教育與引導。

《弟子規》讀后感13

先師孔子的“弟子規”讓我受益匪淺,上面寫的是中華民族五千年的道德品德的精髓,是我們必須做到的守則。

我今天就來說說“孝”孝對我們小孩子來說,就是要孝敬父母,父母,如果連這最簡單的都做不到,那這種人可以說是真正的'“豬狗不如”了。

“父母呼,應勿緩。父母命,行勿懶”這句話的意思是父母叫了你,不能裝作沒聽見,立即要應答父母。父母叫你做某件事,就要把所有的事情全部放在一邊,認認真真一心一意地做這件事,不可以偷懶。這是我們小學生最常見的問題,就是覺得父母的付出是應該的,“你們把我生了下來,就該照顧我!”,這是很多同學的回答。要知道,沒有父母就沒有我們,對我們來說,父母就是我們的創世主!

“父母教,須敬聽。父母責,須順承。”意思是父母在教育你的時候,不可以分心,要虛心接受父母的批評指責。要知道,父母永遠是對你們好的,不然他們為什么要生你們下來了?說句實話,在這點上我太倔了,老是煩父母,有待加強。

以上的兩句話是我們小學生最容易犯的毛病,上面這兩句話的要求是最低的,如做不到,當然就是對父母不敬,希望大家有則改之,無則加勉。下面這兩句是對物和做事的要求:

“事雖小,勿擅為。茍擅為,子道虧。”意思是事情雖然很小,但是不能自作主張地去做。如果去做了,就不合乎作為子女的道理了。做什么事情都有可能會做出不利,所以凡事都要先向父母稟告,父母考慮好了才能去做,以免照成不利。

“物雖小,勿私藏,茍私藏,親心傷。”意思是東西雖然很小,也不要偷偷藏起來,如果這樣做了,會把親人的心給傷了。任何東西都不是我們自己的,都是父母的錢,如果我們

“弟子規,圣人訓。首孝弟,次謹信。泛愛眾,而親仁。有余力,則學文。這是弟子規的總序,大家要一節一節地讀弟子規,好好品嘗中華民族的禮儀精髓!

《弟子規》讀后感14

"弟子規,圣人訓,首孝悌,次謹信,泛愛眾,而親仁 ……”剛讀《弟子規》我就被它所震撼,原來中國有這樣優秀的傳統文化。我得承認自己才疏學淺,才結識《弟子規》這本好書。通讀之后,我感慨萬分,《弟子規》是我們生活的一面鏡子,是我們養成良好個人行為的指南,是檢驗我們道德品質的一個標準,是提高國民素質重要的啟蒙教育,也是我們終身受益的良師益友。我出生于七十年代,這本作為兒童啟蒙教育的優秀作品卻與我失之交臂,我認識它太晚了。然而現在能接受傳統文化的教育和熏陶,我感到非常的幸運。

有句話叫細節決定成敗,而《弟子規》就是教導我們要重視生活行為的各個細節,用簡明通俗的`語言,教導大家如何修養品德、孝親友愛以及生活起居中待人接物所應有的禮節。我們都是普通人,大量的日子,都是在做一些普通的小事,如果每個人都認真對待自己所在崗位的每一件小事,都注重細節,把小事做細、做透,把它做好、做到位,那就會出現 “細中見精”、“小中見大”的不平凡。

學習了《弟子規》后我才發覺自己的缺點竟然有這么多。“父母呼、 應勿緩、 父母命、 行勿懶、 父母教、 須敬聽 、父母責、 須順承”,這個古代從三歲孩童到古稀老人皆知的道理,我們現代人有多少人知曉?即便有個別人記得拿來教育自己的孩子,但卻往往忘記了自己對父母也要盡孝道的道理。讓我重新審視了自己的行為養成和道德品質。學會用《弟子規》來規范言行,指導生活和學習,培養自己孝親尊師、溫和謙遜的品德,以恭敬的心、謙卑的態度、彬彬有禮的行為,來對待一切人、事、物,不斷提升自己的品行修養。

《弟子規》讀后感15

學校的讀書節讓我有了一次機會接觸《弟子規》。品讀后不由得佩服起李毓秀來,竟能編出如此圣明的書來。原本一些同學還說是因為毓秀和育秀字音相同,所以學校才會要求我們朗誦。其實不然,學校之所以選它是因為其中包含的道理或許就是我們一輩子需要做的。

《弟子規》中有一句話使我感觸頗多。“父母呼,應勿緩;父母命,行勿懶;父母教,須敬聽;父母責,須順承。”我們應該學會孝敬父母,正如古人所說的那樣百善孝為先。或許現在的兒女早已無法做到像古人說的'那樣“出必告,反必面。”

先講個故事:陸績,是三國時期吳國人。官職最大時曾居太守之職,精通天文、歷法,陸績六歲那年,在九江見到袁術,袁術叫人拿了橘子給他吃,陸績偷偷藏了三只,臨走時告辭袁術時,橘子掉在地上。袁術笑著說“陸郎在這里做客卻懷揣著橘子回去,是什么原因呢?”陸績跪著回答說:“是因為橘子很甜,想拿回去給我母親吃!”袁術說:“陸郎這么小就知道孝順,長大后必然成大才!”袁術感到很驚奇,往后常常稱道此事

我們可以為父母做一些自己可以做到的事。比如在家中,父母叫喚我們時,應該一聽到就立刻回答,不要慢吞吞的答應;父母要我們去做事,我們應該趕快行動,不能借故拖延,或者根本不放在心上,不愿意為父母效力;父母教導我們時,應該恭敬地聽而不可以隨意打斷他們,要將話聽進心里;我們犯了錯誤,父母責備,應當順從他們并且承擔過失,不能頂撞他們,讓他們傷心。

如果一個人能夠孝順,那么他就有一顆善良、仁慈的心,有了這份仁心,就可以利益許許多多的人。

古人黃香九歲為雙親溫席;沈云英替父親守衛道州府;郯子取鹿乳,供奉雙親;董永賣身葬父;陸績懷橘遺親;王祥為母臥冰求鯉;楊香扼虎救父。

這些事例足以看出孝悌一直是中國文化的基礎。作為炎黃子孫,我們應該學習先輩們以父母為首的優良品德,把中華民族以孝為本的精神發揚光大。

我們要做孝順父母的人!

【《弟子規》讀后感】相關文章:

弟子規讀后感作文-弟子規讀后感范文03-28

弟子規|《弟子規》創造的奇跡08-24

弟子規全文弟子規里面的故事03-15

《弟子規》經典名句07-20

弟子規的感悟12-13

弟子規心得11-22

《弟子規》教案01-02

《弟子規》心得01-10

弟子規句子11-05